對一個比丘來說,拿到師資文憑,能做老師是一種莫大的榮耀……

結束了登貢佛學院的大班課程後,他在1960年去了曼德勒的津瑪甘巴利大學 (Khin-ma-gan Pali University),繼續師資訓練班的學習。

曼德勒是緬甸第二大城市,昔日緬甸皇朝的最後一個首都,位於緬甸中部,美麗的伊洛瓦底江從城邊流過。到達曼德勒時,剛好趕上這座緬甸的文化古都定都一百周年慶典,這讓他興奮不已。

津瑪甘巴利大學不提供早餐。每天清晨,他都得跟著同學們早起去托缽化緣。幸運的是,佛學院附近有很多賣傳統食物的小攤,這讓他們能很容易化到一些油炸小薄餅、小豆餅之類的美食。津瑪甘巴利大學有五十位比丘。到了雨季不方便外出托缽時,他們便會把平時募到的供養金集中起來,用這筆「公款」買些油、鹽、米或是緬甸人最愛吃的油炸豆餅,作為早餐跟午餐間,討論學習時的零食。

來到曼德勒之前,他的功德主供養了他360塊緬幣。他將供養金鎖在行李箱裡,每天取出一塊錢零用。2毛5在護城河邊喝杯甘蔗汁,7毛5用來買舊書。每天晚上,將當天所學複習一遍,再將買來的舊書在燭光下讀完,那便是簡單而美好的一天。

來到曼德勒之前,他的功德主供養了他360塊緬幣。他將供養金鎖在行李箱裡,每天取出一塊錢零用。2毛5在護城河邊喝杯甘蔗汁,7毛5用來買舊書。每天晚上,將當天所學複習一遍,再將買來的舊書在燭光下讀完,那便是簡單而美好的一天。

在曼德勒念書的時光比較自由,不必像在仰光求學時那樣早晚點名。利用這種輕鬆的節奏,他幾乎每晚都外出,去到各種地方聆聽不同大師的講經開示―明貢(Mingun)大師、瑪哈溫索德約大師、阿尼斯坎(Anisakhan)大師……其中,阿尼斯坎大師的 講經是最吸引他的,因為阿尼斯坎大師巴利經文的發音清晰洪亮,詮釋經文的緬文也貼切易懂,偶爾,還會夾帶一些英文。

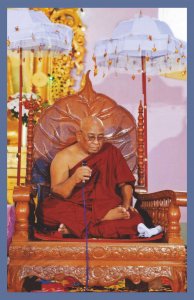

他清晰地記得,針對當時奈溫(Ne Win) 政府上臺後的集權統治,阿尼斯坎大師曾在一次講經中,連續用了「abominable (糟透的)」「detestable(可憎的)」和「execrable (惡劣的)」三個英文單詞來比 喻時局。這在當時給了他很大觸動,以至於他至今認為自己能在國內外積極弘法,都是因為過去那些教過他的法師們教導有方,當然,他現在81歲了,那些教過他的法師們也早已圓寂。

兩年的曼德勒遊學生涯幸福而充實。那期間,他常聽到「哈佛」、「牛津」、「劍橋」這 些名詞。後來,當他到了劍橋,他才發現劍橋其實跟曼德勒一樣,也是座大學城,很多學院都可 以學習,唯一的不同是曼德勒是座沐浴著佛法的大學城。

1961年,在曼德勒的宗教大禮堂,24歲的他接受了當時緬甸國家宗教部部長吳巴索頒發的文憑。多年苦讀,師資訓練班課程完成,他終於可以做老師了。對一個比丘來說,拿到師資文憑,能擔任老師是一種莫大的榮耀,但是等他真有資格擔任老師時,他又發現自己不那麼急著要去擔任老師了。1962年年初,他回到仰光,成為仰光僧伽大學(Sangha University)的學生。

仰光並不安寧。當時的奈溫政府自稱「革命政府」,正在推出所謂的「社會主義」,緬甸的方方面面都面臨著諸多奇怪的改變。新政府不允許學生住校,他只能住在燕子湖(又名萊雅湖Yinya Lake)邊的喬敦貢(Shwedagon)寺院,每天走40分鐘到仰光僧伽大學上課。到仰光繼續求學,他的最大目的是為了提高英文能力,在那個年代,學英文依然只是少數法師的選擇,很多法師認為,學了英文跟國際接了軌,容易在大學畢業後還俗,去幹那些俗人眼中「不錯的工作」。 不過,他愛學英文,卻從未想過要還俗。

學校放假,他便跑去茵雅湖邊上英文公開課。上課的是仰光大學的吳松頂(U Soe Tint) 老師,《父親給女兒的信》(The Letters from a Father to His Doughter)是吳老師的教材,他一篇接一篇地學習著印度前總理尼赫魯 (Jawaharlal Nehru)在英國人的監獄裡寫給自己女兒的信。他發現,有時候,學習的精華並不一定只在佛經裡。

在喬敦貢寺院,他住了一年,然後又搬去了格巴恩(Kaba Aye)佛教大學。宿舍門牌是36 號,他很高興自己能分到這樣的房間,3加6是9,而「9」在緬甸人心中,是最幸運的數字。

當時的格巴恩佛教大學共有30名學生,這也是個令人倍感自豪的數字。當年翁山將軍帶去中國海南島學軍事的仰光大學的學生也是30 名,那些改變了緬甸命運的大學生後來被譽為「緬甸國防的三十英雄」。

然而,幸運數字並未給他帶來好運。儘管三年後的1965年3月,他在仰光僧伽大學畢業考試時取得了好分數,卻沒拿到文憑。已經立法的「僧侶條例」被奈溫政府突然取消,整個仰光僧伽大學也隨即停辦。匪夷所思的變化令他的心情異常失落。千辛萬苦考上大學,披星戴月地讀完,最後卻沒拿到文憑。